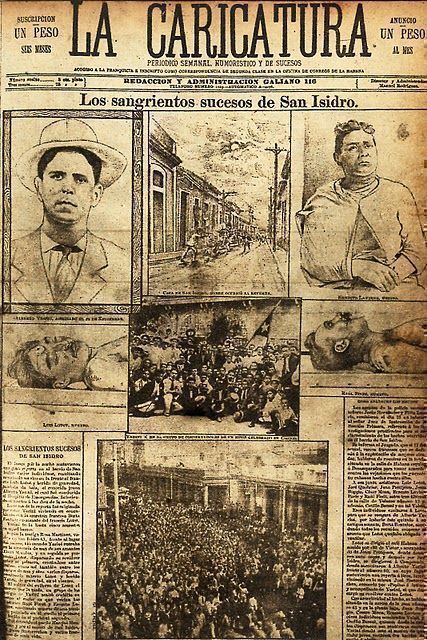

Ha visto el cronista en estos días un número del semanario La Caricatura, de finales de noviembre de 1910, que recoge “con fotografías y detalles”, la muerte y el sepelio de Alberto Yarini, el Rey, el Gallo de San Isidro, el más famoso chulo cubano de todos los tiempos. Hay en la primera página, un retrato de Yarini y otro de Luis Lotot y un dibujo que recrea el tiroteo que involucró a ambos. El francés, que vestía un traje carmelita, con bombín, murió en el acto, víctima de un certero balazo en la frente. El cubano, todavía vivo, fue transportado, primero a la Estación de Policía de la calle Paula, en un coche, y luego, en ambulancia, al hospital de Emergencias, situado entonces en la esquina de Salud y Cerrada del Paseo. Un chorro de sangre, incontenible, manaba de su vientre.

Llegaba así a su clímax la disputa entre chulos cubanos y franceses por el control del barrio de San Isidro. Los extranjeros se sentían molestos por las humillaciones que les inferían los cubanos y la ventaja que les sacaban. La disputa entre Yarini y Lotot en torno a Berthe La Fontaine fue, en verdad, la gota que desbordó el vaso. A juicio de este cronista, Berthe, la mujer más bella que se vio jamás en San Isidro, no fue más que una carnada que Yarini, pese a ser el que era, mordió ingenuamente.

Unas diez mil personas desfilaron ante el cadáver de Yarini para despedirlo. Foto: Ecured.

Yarini falleció a las 10:30 de la noche del 22 de noviembre de 1910. Desde el hospital, el cadáver fue trasladado, bajo protección policial, a la casa de la familia, en Galiano No. 22 (116, actual) entre Ánimas y Lagunas. En torno al féretro, en la capilla mortuoria, montada por la funeraria Caballero, las guardias de honor se relevaban cada cinco minutos. Se calcula que unas diez mil personas desfilaron ante el cadáver para despedirlo.

Hay otra foto en la página inicial de aquella edición de La Caricatura. Se ve en ella a la multitud compacta que acompaña al cementerio los restos de Alberto Yarini. La encabeza una carroza imperial tirada por cuatro parejas de caballos y dotada de cuatro palafreneros, el cochero y un postillón. Lo sigue el coche con las coronas y a continuación la banda de música de la Casa de Beneficencia. El ataúd era transportado en hombros de seis amigos, que se turnaban por tramos. Detrás, la gente cubría tres cuadras largas y eran muchas las personas que se agolpaban en las aceras, portales y balcones para verlo pasar. El general Armando de la Riva, jefe de la Policía, garantizaba el orden al frente de un grupo de agentes.

Fue lo nunca visto aquel entierro. El ilustre sociólogo y pensador Enrique José Varona, figura dirigente del Partido Conservador, encabezó con su firma la esquela mortuoria de Alberto Yarini. Y Miguel Coyula, nombre destacadísimo también en esa organización política, tuvo a su cargo la despedida de duelo.

El ñáñigo y el profesor universitario, el policía y el delincuente, el comerciante y el honrado artesano, el político y el proxeneta, el profesional y el operario, el negro y el blanco… se mezclaban entre la concurrencia.

No es fácil, a menos que se cuente con un guía, encontrar hoy la tumba de Yarini en el cementerio de Colón. Este cronista la ha visitado en dos ocasiones, y está convencido de que no podría volver a ella por sí mismo. Recuerda vagamente que se impone salir de la calle principal, poco antes de llegar a la capilla central, y tomar rumbo a la derecha. Con orientación semejante no se llega, por supuesto, a ninguna parte.

El tiempo melló ese panteón. El sol y el sereno, el polvo y la lluvia han dañado su piedra durante más de cien años. Y no hay ya lápida alguna que lo identifique, si acaso la hubo, ni se conoce, quienes son los que reposan en el lugar. Allí se encuentran, presumiblemente, los restos de una buena parte de la familia Yarini. Se trata de una familia trunca porque el célebre proxeneta murió sin hijos y lo mismo sucedió, hasta dónde sé, con sus dos hermanos. Entonces no existe descendiente alguno que, guiado por el recuerdo y el cariño, acuda al lugar con una flor.

Hace ya algunos años, en ocasión del estreno de la cinta cubana Los dioses rotos, una joven desconocida se dio a la tarea de localizar la tumba de Alberto Yarini. La encontró y se horrorizó ante lo desolado del lugar.

Halló por pura casualidad un pequeño pedazo de madera. Extrajo entonces de su bolso un frasquito de pintura de uñas y con el diminuto pincel escribió sobre la tabla, con letras rojas irregulares, una sola palabra: Yarini. Acomodó sobre la losa lo que pretendió ser una tarja y puso una flor a su lado.

La flor, por supuesto, hace rato que desapareció para siempre, pero apareció otra. Bastó la intención para salvar otra vez a Yarini del olvido. A partir de ahí la tumba fue restaurada, por idea y esfuerzo de algunos, y decenas de personas la visitan a diario para dar muestra de su devoción por un ser que empieza a verse como milagroso y recabar su ayuda.