Al salir de su casa para nunca volver, Rolando Pérez Quintosa tiró a broma aquella expresión de Juana: «Cuídate, hijo, no sea que te vayan a matar».

Lo había traído al torbellino de la vida 23 años atrás y siguió prodigándole el trato de un niño, aun cuando él le regaló la alegría revoltosa de un nieto. Rolando se llevó la mano a la funda de la pistola y riéndose respondió a la mamá: «No te preocupes, vieja, que yo cuento con esto». «Sí, pero te pueden sorprender», le dijo ella, y el joven remató a manera de despedida en los instantes en que ponía a rodar su bicicleta: «En ese caso, cuiden del niño. Ahí le dejo unos ahorritos que le alcanzarán para vivir unos meses».

No fue un presagio, porque las madres, con su natural instinto sobreprotector, acostumbran a repetir lo mismo a los hijos aunque no corran peligro; pero Juana Quintosa se alarmaba por causas muy diferentes a las que horas después troncharían la vida de Rolando. «Mi preocupación consistía en que de noche, y por lugares oscuros, fueran a darle un golpe a traición para arrebatarle la bicicleta —me dijo Juana—. Nunca estuve de acuerdo en que la utilizara en el horario nocturno. Aquella vez, al salir de casa, me dijo como justificándose por mi inquietud: “Voy en ella porque le prometí a Yuri pasar a recogerlo para ir juntos a la guardia”.

El joven era conocedor de que la propensión de sus padres a velarle los pasos, cual si fueran los eternos ángeles guardianes, partía de los principios asentados en una educación arraigada en los genes de varias generaciones. Siempre había sido así, y continuaría siéndolo. Su papá, quien al cabo de una temprana juventud se había rebelado, tomando decisiones que lo situaban entre la vida y la muerte cuando partió a combatir el desembarco de una fuerza expedicionaria por las arenas de Playa Girón, estaba consciente de los deberes del hijo y lo alentaba en su cabal cumplimiento; pero exigía que las normas de la decencia continuaran como hasta entonces rigiendo el orden del hogar. Como muestra de eso, la noche de la última partida de Rolando, cuando sostuvo con su madre el diálogo ya transcrito, permanecía aún con la tinta fresca sobre un mueble auxiliar de la sala la siguiente nota del joven, escrita dos días antes: «Papi: vine aquí y ustedes no estaban. Vengo mañana. Vine vestido de campaña y me fui vestido de diario. Cogí un peso en el escaparate. Rolando».

Después de haber concluido el Servicio Militar General en las Fuerzas Armadas, Rolando Pérez Quintosa ingresó a la Policía como carpetero en la unidad del reparto Celimar. «Pero el muchacho era dado al trabajo operativo y en sus horas de descanso se tiraba a la calle con sus compañeros del servicio de guardia a tomar experiencia —me dijo el teniente Jorge Polanco, un hombre aún joven, pero con más de 20 años de experiencia en el enfrentamiento a cualquier tipo de actividad delictiva—. Fue así que se determinó cambiarlo de funciones transcurrido un tiempo. Yo mismo le hice el traslado para el sector de Tarará, donde además podía ser muy útil en caso de que ocurriera alguna incidencia, porque allí se atendía entonces a un grupo de niños afectados como consecuencia del accidente nuclear de Chernobil y Rolando hablaba el idioma ruso. Como todo principiante, Rolando cometió errores, y el más grave de ellos lo mató a él y a Yuri. Pudo más en los dos el sentido de solidaridad que el instinto del policía, y fueron a meterse en una ratonera», concluyó el oficial.

Al amanecer del 9 de enero un auto de la Policía se detuvo frente al hogar humilde de la familia Pérez Quintosa, en Guanabacoa, y sus ocupantes tocaron con insistencia a la puerta de la casa. Juana se hallaba en el trabajo, pues esa semana le correspondía el turno de la madrugada, y María Cristina, la joven mujer de Rolando, atendía con reproches dulces de madre recién estrenada el desorden de los pañales mojados del pequeño Rolandito.

Manuel Pérez se precipitó sobre la entrada y dio de frente con el rostro atribulado de un oficial de orden público a quien ya conocía. «Acompáñanos —le dijo el militar—, tu hijo sufrió un accidente».

«Fui hasta la unidad de Policía del reparto Alamar, donde me explicaron lo ocurrido —me contó Manuel—. Mi obsesión en esos momentos era determinar qué pasaba realmente con la vida de Rolando, pero allí no logré obtener la información deseada en medio de la confusión de mis sentidos. “Está muy grave”, me repetían sus compañeros».

Determinó regresar a Guanabacoa a dar la noticia al resto de la familia. Juana ya estaba en la casa y las llamó a ella y a María Cristina. «Vamos ahora mismo para el Hospital Naval —les dijo ocultándoles en cierta forma la magnitud de la tragedia—: Rolando está herido de bala en una pierna». A Juana Quintosa se le retrató con memoria cinematográfica la escena de la noche anterior en la despedida de su hijo, y casi vociferó abrazándose al marido: « ¡La bicicleta, Manuel. Fue por culpa de la bicicleta!».

Comenzaba de esa manera el calvario de una familia, el cual mantuvo insomne a sus miembros cercanos y en expectativa a millares de hombres y mujeres a lo largo y ancho del país, durante 37 días de combate entre la ciencia médica y la muerte; combate en el que cada uno de los contendientes se aferraba segundo a segundo, minuto a minuto, al empeño de cobrar una vida.

En horas de la noche, cuando al fin pudo pasar a ver a su hijo en la sala de cuidados intensivos, luego de una espera angustiosa y de una primera y delicada intervención quirúrgica, Manuel Pérez se sentía fuera de control, aunque hacía esfuerzos por aparentar serenidad. Tomó la mano de Rolando, quien lo miraba consciente de su estado de gravedad crítico, pero bajo el estado de sedación, y pudo entenderle entre balbuceos el mensaje de sus palabras: «Cálmate, viejo. Estás nervioso..., te sudan las manos».

Poco después, a las 11:40 de aquel día dramático, el joven agente recibió a dos oficiales del Órgano de Instrucción de la Seguridad del Estado y formuló acusación legal, en la que denunciaba con sus nombres y apellidos la mano que había tirado a privarlo de la existencia.

*********

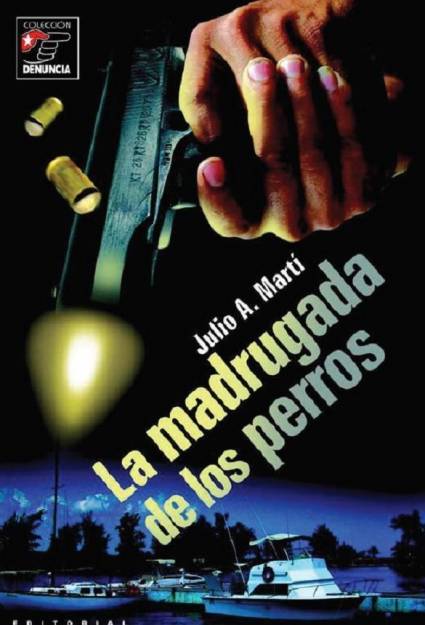

En la madrugada del 9 de enero de 1992 elementos contrarrevolucionarios penetraron en la base náutica de Tarará, con el propósito de robar una embarcación y abandonar el país rumbo a Estados Unidos, bajo el amparo de la Ley de Ajuste Cubano.

Luis Miguel Almeida Pérez, uno de los asaltantes, había trabajado allí hasta los primeros días de diciembre de 1991, y sus conocimientos sirvieron para violentar la seguridad de la instalación.

Mientras este antisocial conversaba con el CVP Rafael Guevara Borges y el soldado Orosmán Dueñas Valero, el resto de los delincuentes esperaba para atacarlos por sorpresa. A pesar de la resistencia los jóvenes fueron golpeados, atados de pies y manos y más tarde despojados de sus armas.

Al llegar al lugar, los combatientes del Ministerio del Interior Yuri Gómez Reynoso y Rolando Pérez Quintosa fueron atacados con ráfagas del fusil AKM arrebatado a sus compañeros. Estos serían los primeros instantes de uno de los crímenes que con más dolor recuerda nuestro pueblo. Cuatro combatientes revolucionarios que defendían de ataques terroristas

las costas cubanas fueron vilmente asesinados. Yuri, Orosmán, Rafael y Rolando pasaron a engrosar la lista de patriotas caídos en el cumplimiento de su deber.

Los delincuentes decidieron escapar ante la imposibilidad de poner en marcha una embarcación.

Aunque Pérez Quintosa estaba gravemente herido, pudo denunciar al principal cabecilla. Aproximadamente en 24 horas se logró capturar a los asaltantes y a sus cómplices, quienes posteriormente fueron juzgados por el Tribunal Provincial de La Habana.

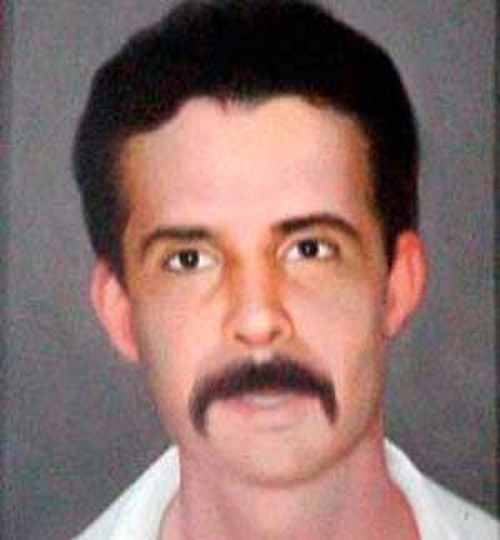

Rolando Pérez Quintosa.

Yuri Gómez Reinoso.

Orosmán Dueñas Valero.

Rafael Guevara Borges.